在许多人眼中,创新创业是炫目的赛道,是聚光灯下的答辩与融资,是天才少年的冒险与逆袭。而在核安全这样一门“冷学科”里,这四个字似乎遥远而抽象。但在南华大学,有一位老师正在用自己的方式,重新定义“创业”二字的含义。他不追风口,不讲神话,而是带着学生,从一门叫《核与辐射安全》的课程开始,踏实探索,从思维方式到项目实践,激活他们心中的创造力。他相信,真正的教育创新,是点燃学生面对复杂世界的勇气与能力。

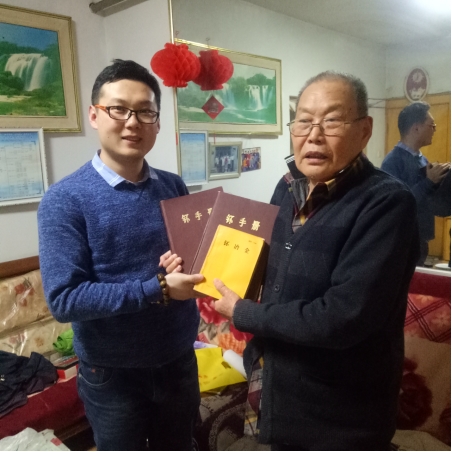

徐守龙和他的团队成员

地图上的“消失者”:核三代的宿命与觉醒

在河西走廊的尽头,有一座地图上不曾标记的孤城——甘肃矿区404。这里是新中国核工业的摇篮,也是徐守龙童年记忆的原点。

徐守龙和爷爷的合影

“填籍贯时,我总要在‘甘肃矿区’和‘嘉峪关’之间犹豫。”他摩挲着桌上的一枚原子模型摆件,目光穿过玻璃窗,仿佛回溯到那个被戈壁风沙包裹的封闭世界。十万人的厂区自成宇宙,祖辈们用算盘和手摇计算机推演大国重器的核心数据,父辈们在三尺讲台播种知识的火种。在这里,“核工业精神”不是教科书上的口号,而是食堂里端着搪瓷缸的老工程师佝偻的背影,是防空洞改建的教室里永远擦不净的粉笔灰。

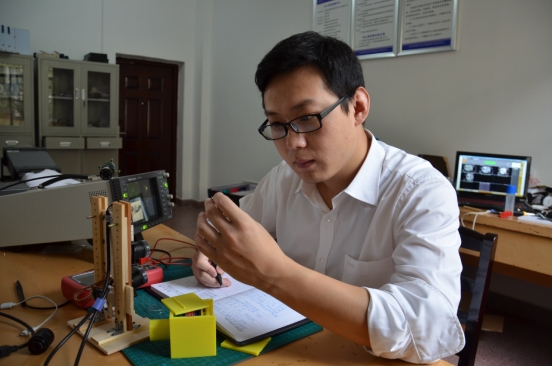

徐守龙在制作探测器模块

三代人的命运如同核裂变链式反应,当他在高考志愿表上写下“热能与动力工程”时,尚未意识到这条血脉的引力。直到经历了考研的挫败、读博时的内卷、工作后科研与行政的撕扯……当命运将他推回南华大学的讲台,他终于读懂父辈沉默的坚守:“核工业人的宿命,就是在无人知晓处燃烧自己,而教育者的使命,是让这种燃烧成为可持续的聚变。”

课堂里的“核反应堆”:用激光雕刻点燃创新火种

“如果知识是铀-235,那教学方式就是中子——只有精准撞击,才能释放能量。”在徐守龙的办公室,一台激光雕刻机正吞吐着蓝光,将二维码蚀刻在塑料牌上。这些巴掌大小的“知识卡片”,是他为《核与辐射安全》课程设计的秘密武器。

知识点卡片

激光雕刻的知识卡片

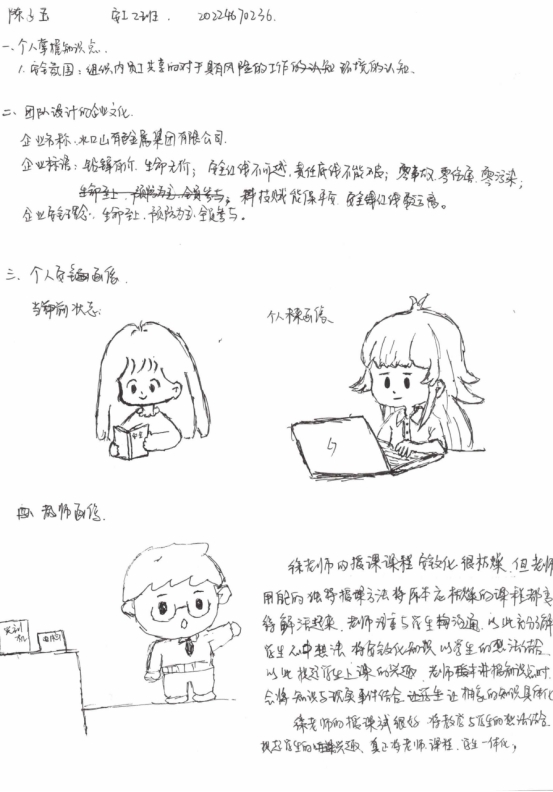

每张卡片对应一个知识点:学生随机抽取、扫码解读、现场雕刻姓名。有人抽中“核安全文化的定义”,在讲台上侃侃而谈;有人翻开“军工保密条例”,却因涉密内容被当场“缴械”。最令学生津津乐道的,是期末考试的“灵魂三画”:用火柴人描绘当下的自己、未来的职业形象,以及讲台上“像单口相声演员”的老师。一张试卷上赫然画着“当前状态”是“开根号吊死”,“未来状态”是“被车吊死”,展现着学生在面对他时真实而又敢于自嘲的形态。更多的学生是对当下状态的充盈富足,对未来的迷茫不安,以及对徐守龙的喜爱和称赞。

学生答卷

这种“游戏化教学”背后,是他对教育本质的清醒认知:“创新创业教育的核心不是孵化几个项目,而是培养敢想敢试的思维惯性。”2020年春,他用64个学时“忽悠”来了人生中第一位大创学生——魏翠悦,一个能召集“能人异士”组队拼搏的东北姑娘。他倾囊相助,鼓励她大胆前进,她也一路闯进国赛,拿下铜奖,不负众望。还有一个三分憨厚七分懵懂的大男孩缪新豪。在一次选举失利的深夜长谈,他才知道原来这个少年已经在校园里悄悄做起了生意。今年2月,他在老家注册了公司。他鼓励他:“学校是你的新手保护期,去挂上牌子,去试错、去闯荡,别怕失败,我们会尽力为你保驾护航。”

“接榜挂帅”实验室:让科研成为年轻人的冒险游戏

在徐守龙的团队里,科研项目被拆解成“游戏副本”。研究生的工位贴着《任务指南》:5万元经费的辐射探测器优化、3万元预算的智能算法开发……学生自由组队“接榜”,经历开题答辩的“新手村”、中期检查的“BOSS战”,在疲惫状态下完成结题汇报——因为“真实科研总要学会在混沌中保持清醒”。

“这叫‘压力测试’。”他展示着学生魏翠悦的“战利品”:中科院一区论文、国家奖学金证书,以及“互联网+”大赛铜奖奖牌。“她最初只是被‘忽悠’来打杂的大二女生。”这种“揠苗助长”式的培养,源自她独特的认知:创新创业不是温室育苗,而是戈壁种树。他要求学生注册真实公司运营,“哪怕最后失败了、注销了,简历上‘创始人’的头衔比你的很多其他经历更值钱”。

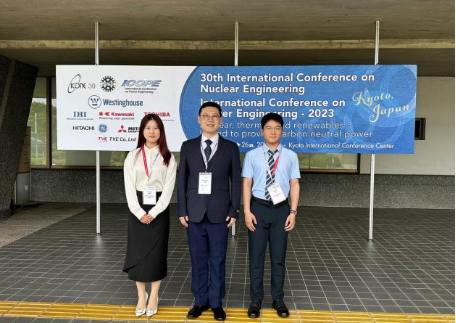

徐守龙团队赴日参加第三十届国际核工程大会

魏翠悦就是在徐守龙的引领下走入“创新轨道”的代表人物。从疫情时期线上听徐守龙讲《原子核物理》开始,她便加入了项目实践,调剂考研回南华后第一时间就回到了熟悉的团队。“他教我们用管理者的视角去看待创新,这比获奖本身更让我受益终身。”魏翠悦说,这种“敢扛事”的信任激励,是她坚持走竞赛和创业之路的深层动力。

魏翠悦参加第九届互联网+大赛省赛(左二)

而对魏翠悦而言,种树的“土壤”是一场突如其来的比赛危机。湖南省研究生计算机大赛上,她和团队带着自主研发的“超宽量程核探测一体化系统”从衡阳奔赴长沙参赛,三个小时的车程导致设备接触不良,更雪上加霜的是现场工具短缺、指导教师因其他工作安排无法到场。在全队慌乱之际,徐守龙通过线上视频连线,镇定调度、逐步排查,甚至指引他们借助本校朋友的资源解决燃眉之急。最终,不仅设备顺利修复,他们还在赛场以风趣的方式讲述这段“波折”,收获评委对应变能力的肯定。这场小小风浪,成为她创业信心的基石:“意外,是创新的必修课。”

学徒与火种:跨代合伙人的创业赛道旅程

缪新豪,一个跨专业的“野路子”创业者,是徐守龙教育理念的真实投影。他创办的初创公司如今经营跨境电商业务,团队成员横跨机械、电气、安工、产品设计多个专业,致力于将国内电商平台上的优质商品推广至东南亚TikTok市场,尽管没有产品、没有工厂,仅靠销售端切入,但已完成初步拓展。

筹备中的工作室

回忆起最艰难的时刻,缪新豪略显迟疑:“其实最难忘的不是某一刻,而是整个过程。”那是一个创业初期的春天,他正尝试打造一款旅游卡产品,联动衡阳本地商户进行团建和福利合作。合作初见成效时,却因一场物品丢失事件陷入泥潭——旅游卡在饭店内遗失,报警无果,监控“意外损坏”,警方称“不达立案标准”,整个项目被迫叫停,经济损失数千元,“几乎把我一口气打回原点”。

更困难的是注册公司缺乏场地支持。彼时的学校尚未开放创业园“未注册可申请”的政策,他只得辗转中山,借助家人资源注册公司。他苦笑:“现在政策跟上了,想想那时真像在戈壁种树。”

缪新豪参加第10 届全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛(右二)

缪新豪的转变始于徐守龙的启发——“我原来以为自己是个做小买卖的,跟他聊完才知道,企业家是种思维方式。”他眼中的“徐老师”不只是课堂上风趣幽默的讲师,更是创业旅途中亦师亦友的引路人:一起打游戏、撸串,也会严肃地把文档任务包出去,“我们第一次正式合作,是他给我的一份科研课题业务,我带着七人团队用了15天按质完成30天的合同。”缪新豪说,那份信任和支持,是他重新出发的引擎。

徐守龙团队参加“互联网+”大赛铜奖证书

他们团队曾参与“互联网+”国赛铜奖项目的“耀核科技”,如今已有百万级别流水,运营交接仍在校内延续。

“我们总说核工业精神要传承,但传承的不是某个具体岗位,而是这种‘在看不见的地方做好螺丝钉’的自觉。”采访结束的时候,徐守龙突然笑道:“知道为什么核辐射探测器永不生锈吗?因为它的核心材料是——一种在孤独中坚持的信念,在沉默中燃烧的热爱。”

彼时,窗外传来清脆的下课铃声,桌上的模型在灯光下流转着冷冽的金属光泽,像极了那些在戈壁、在实验室、在创新创业浪潮中始终明亮的眼睛。