近日,南华大学电气工程学院王行柱、刘畅教授团队在国际能源材料领域顶级期刊Advanced Energy Materials(最新影响因子24.4,中科院一区)发表题为“CsSnI₃ Quantum Dots as a Multifunctional Interlayer for High-Efficiency Bilayer Perovskite Solar Cells”的研究论文。该研究通过构建新型0D/3D异质结结构,成功实现钙钛矿太阳能电池光电转换效率与环境稳定性的协同突破,为下一代高效稳定光伏器件的产业化应用提供了重要技术路径。

钙钛矿太阳能电池因其卓越的光电特性(理论效率>30%)和低成本溶液加工优势,已成为光伏领域的研究热点。然而,单结器件效率逼近S-Q理论极限(26%),且湿度敏感导致的性能衰减严重制约其商业化进程。针对这一挑战,南华大学新能源材料团队创新性地提出通过构建双层吸收结构拓宽光谱响应范围,并优化界面电荷传输机制,成为突破上述瓶颈的关键策略。

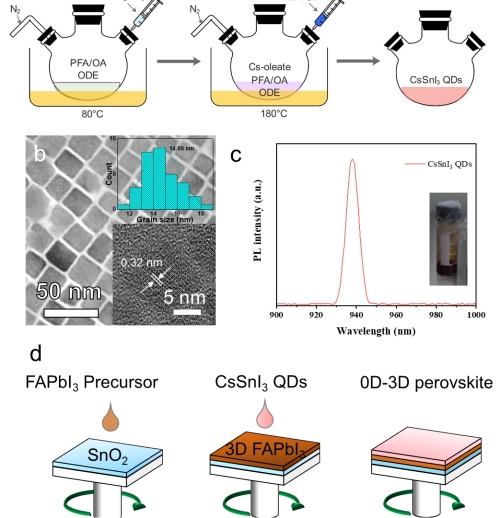

图1 0D/3D器件制备示意图

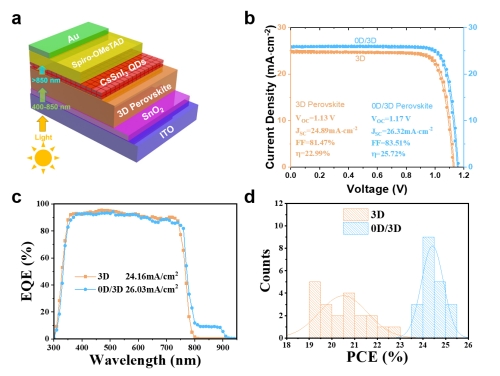

研究团队开创性地设计零维/三维(0D/3D)异质结架构(图1),采用CsSnI₃量子点作为多功能界面层,通过创新性的级联能级设计、表面钝化处理、防潮性能优化及光吸收增强等多重协同效应,显著提升了钙钛矿太阳能电池的能量转换效率与长期稳定性,为低成本、高性能光电器件的产业化应用开辟了新路径。未来可应用于建筑一体化光伏(BIPV)、柔性电子设备及空间能源系统等领域。

图2 器件结构和效率图

南华大学新能源材料团队已获批湖南省“碳中和新能源光伏与光储一体化技术”工程研究中心,现有核心成员11人,包括国家级人才1人、省部级人才3人,近五年在Science、Joule等知名期刊发表论文300余篇。团队以“理论创新驱动技术转化”为核心理念,致力于推动光伏技术的低成本规模化应用。

本研究由国家自然科学基金、科技部重点研发计划及湖南省科技项目联合资助,实验工作得到中国科学院上海高等研究院、日本理化学研究所等合作单位的技术支持。王行柱教授与刘畅教授为共同通讯作者,助理实验师刘春辰为第一作者。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202405074