真菌的疆域远比人类想象得更为广袤且顽固。它们隐藏在趾缝、指甲、皮肤深层,甚至可通过血液扩散,悄无声息地与人体抗衡。全球约四分之一人口受到真菌感染的困扰,而在抗真菌药物耐药性不断加剧的背景下,现有药物的临床效果正面临着越来越大的挑战。

彭艳,南华大学基础医学院博士研究生,主要研究方向为药物化学。依托导师的实验室,她带领着自己的科研伙伴团队,通过坚持不懈的努力,用中药与分子生物的语言,努力为这场人类与微生物的拉锯战提供新的答案。他们将千年古籍中的吴茱萸转化为化学式为C25H21N3O的化合物,用387次实验失败的代价,换来培养皿中一抹黯淡却坚定的金黄。这是一场从传统药材到临床应用的逆袭,一段关于科研、创业与青春理想交织的抗真菌之路。

彭艳接受湖南新闻联播采访

吴茱萸的密码:从中药铺到实验室的逆向突围

“我们不只是合成一个化合物,我们是在解一道隐藏在植物中的密码。”彭艳如是说。

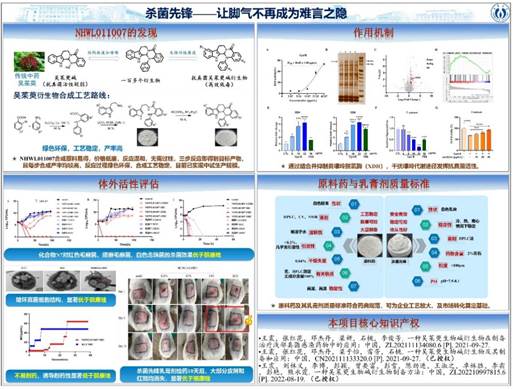

“杀菌先锋”项目介绍图

吴茱萸始载于《神农本草经》,具有治疗湿寒脚气的功效。而对彭艳而言,它不仅仅是一味药材,更是科研灵感的起点。她所在的团队基于吴茱萸碱进行系统的药物化学改造最终筛选出具有高活性的先导化合物NHWL011007。这个编号看似冰冷,但在实验台前,却是数百次实验数据与青春汗水的凝结。

“酮康唑的耐药率已经接近40%,我们找到的这个新化合物,不易诱导耐药且对酮康唑耐药株有效。”彭艳一边说,一边展示着一支淡黄色晶体试管,微光下宛如碎金。

创业团队成员介绍

那是一个凌晨三点的时刻,团队刚刚完成一次失败率极高的路线优化实验。恒温搅拌器边,一张便签格外醒目:“第156次:四氢铝锂还原,收率21%→43%。”这是研究生刘康反复调整反应条件的“胜利记录”。“那天我们第一次尝试用四氢铝锂,反应时间一下从12小时缩短到了3小时,就像突然听懂了自然界的摩斯密码。”他说这话时,眼里闪着光。

乳膏里的微战争:当科学遇见人间烟火

“白色念珠菌能构建生物膜‘堡垒’,红色毛癣菌擅长伪装成‘耐药战士’。”谈起真菌,彭艳就像在描述一个复杂的敌人。

在对抗这些病原体的过程中,团队不仅需要设计有效的分子结构,更要确保它们能在复杂的体表环境中释放活性。为此,他们将“杀菌先锋”化合物加载到乳膏中,力图实现定量、稳定的药物释放。

彭艳介绍“杀菌先锋”的研究过程

动物实验室里,一组对比图震撼人心:传统药物组的小鼠感染部位皮肤红肿皮屑,病灶扩大,而“杀菌先锋”乳膏组的感染区域已开始愈合结痂。“28代耐药性筛查,我们每一次移液操作都像在给分子注入希望。”研究人员彭颖说。

彭艳的同门博士师姐彭颖博士作为团队核心成员与制剂负责人以深厚的专业积淀和精益求精的态度,构建起乳膏基质研发的双重保障体系。在配伍设计上,她基于药物作用机制与成分特性,运用前沿的制剂学理论进行科学配比,确保吴茱萸碱衍生物与各类基质成分协同增效;在剂量把控方面,严格遵循药理学规范,通过文献调研,精准确定安全有效的成分用量区间,实现产品功效与安全性的最佳平衡,为新型抑菌护手霜的品质奠定坚实基础。这些努力最终凝结为一款白色膏体,装入南华大学校徽标识的试用装。第一位志愿者试用后反馈“止痒快、吸收好”,那一刻,团队微信群被“分子式烟花”表情包刷屏。

在无数试剂瓶与数据表中,科研与生活的界限被慢慢打破。这不仅是科学的胜利,更是人间烟火的温情回应。

破壁者联盟:当烧杯遇见商业计划书

科研是点亮新知的火花,而让成果走出实验室,则需要在技术之外开辟一条新路。

彭艳参加“湖南省大学生创业投资基金投资决策评审会”答辩现场

“学生团队怎么解决GMP认证?”这是彭艳团队在项目路演中最常被质疑的问题。对此,他们给出的是一套“以小博大”的解决方案:利用校内药学院的实验平台改建“微型中试线”,降低60%的初始成本;同时与地方药厂开展“工艺共研”合作,使产品距离临床应用更进一步。

但最具转折意义的时刻发生在2023年冬天。那天,在一场省级创新创业大赛上,团队成员彭颖现场演示“杀菌先锋”破坏真菌生物膜的过程。一位评委激动地说:“这就像用一把化学钥匙,直接熔化了那道锁。”

“杀菌先锋”项目荣获第四届湖南省医学技能创新创业大赛“二等奖”

不久后,他们获得湖南省大学生创业投资基金20万元项目资助。但紧接着的,是一次团队内部的争论:是优先发高水平论文,还是推进临床试验?

楼下创业园的“LOGO墙”上,彭艳特意为“杀菌先锋”商标旁预留了“临床批件”位置。她说,这是她给未来的“防线”留出的坐标。

青春的“MIC效应”:在最低抑菌浓度下坚持燃烧

如今,NHWL011007正处于临床前研究阶段,相关知识产权也已授权了专利保护。与此同时,团队开始拓展适应症,探索该分子在体股癣、头癣等皮肤病中的可能性。“我们不满足于打败实验真菌,而是想构建一条完整的抗真菌药物产品链,切实解决患者的难题。”彭艳说。

有人说,科研是一场孤独的长跑。而彭艳团队更像是在跑马拉松时,还要自己修路、建站、筹资。他们用青春攻克科研瓶颈,用初心对抗商业压力,用一支支试管和乳膏等产品,擦亮患者生活的光。

彭艳与导师王震课题组成员(第二排右三)

在医药创新的赛道上,比真菌更难攻克的,是资本的冷漠、认知的壁垒,以及公众对青年科研团队的不信任。但总有这样的团队,像他们研制的活性分子一样,在亚MIC浓度(即最低有效剂量以下)依然保持杀灭能力——即使微弱,也不放弃反击。

离开实验室时,彭艳将一管乳膏递到记者手中。乳膏盖的内侧,刻着分子式C25H21N3O。

这不是一个普通的化学式,它是一个团队的信仰徽章,是他们向疾病宣战的青春签名。未来的路也许依旧荆棘密布,但他们已经在分子与希望之间,筑起了一道青春的防线。